加快藥物傳遞技術開發,打造農藥制劑制造強國

責任編輯:胡瀟月 來源:農藥工業網 日期:2021-02-25

1 第三代農藥制劑技術的興起和藥物傳遞技術的開發

1.1 第三代農藥制劑技術的興起的時代背景

在世界農藥制劑工業發展中,在20世紀40年代末誕生了第一代制劑技術(以粉體和乳油為主),發展至今,制劑技術領域先后經歷了2次重大變革。

⑴ 第一次變革(1962年始至21世紀初),產生了第二代農藥制劑技術

1962年美國海洋生物學家Rachel Carson的著作《寂靜的春天》觸發了世界環境保護運動,很快波及到農藥制劑。國際農藥界對制劑技術開展了全面的創新,朝著水基化、超微化、無粉塵、控制釋放的方向發展。歷經40余年,形成了環境友好農藥新劑型的技術系統,即第二代農藥制劑技術。

⑵ 第二次變革(始于21世紀初),催生了第三代農藥制劑技術的問世和發展

21世紀以來,第四次工業革命的浪潮不斷地對農藥制劑技術發起了沖擊。拉開序幕的是21世紀初美國加州EPA頒布的一條法令:“2005年10月起,VOC>20%的農藥產品不得進入美國加州市場”。

此后,直面農藥產品安全/作物安全/環境安全/生態安全/生產安全/施藥者安全/食品安全/制劑添加物安全等方面的法令、規定和要求接踵而來。歸納到一條,即農藥使用要“減量”,要以“綠色、精準、提效”為目標開展制劑的技術創新。

依靠現有的農藥制劑技術已不可能解決這些問題。時代正催生著新一代農藥制劑技術的誕生。

1.2 不斷開發新的藥物傳遞技術是第三代農藥制劑技術發展的主線

以研究藥物傳遞技術為主線開發農藥制劑新產品,于21世紀初起步,此后獲得飛速發展。現已初步形成了一個新技術系統,被稱為第三代農藥制劑技術。

針對農藥活性物向標靶轉移的全過程開展研究,第三代農藥制劑技術追求的極限目標是⑴ 最高的命中率;⑵ 最合適的載體;⑶ 最少的流失(活性成分和添加物);⑷ 最小的環境和生態影響。并以此為動力不斷開發新的藥物傳遞技術。按照“綠色、安全、減量、增效”等要求,不斷實現農藥產品的創新。

與以往的制劑技術相比,第三代農藥制劑技術在研究思路和方法上發生了重大變化。它立足于社會的需求,從對制劑的劑型研究轉變為對藥物傳遞技術的研究和應用,這是世界農藥制劑技術領域的一次重大變革,會對農藥行業的發展產生深遠的影響。

1.3 第三代農藥制劑技術的基本特點

分析近10多年來的研究動態,第三代農藥制劑技術尚處初級階段,但其基本特點已見端倪,為⑴ 目標:開發綠色、生態、安全的農藥制劑;⑵ 思路:將過去以分散、潤濕、穩定為主線的研究思路,轉變為以藥物的傳遞為主線開展研究,不斷研發新的藥物傳導技術;⑶ 重點:由偏重新劑型的研發轉為對制劑組分的選優;⑷ 組合創新:與高新技術相結合,引入新材料、新成果,開展多專業合作,如膜技術、納米材料、數字化控制技術等;⑸ 評價體系:將對制劑的風險評價列入其安全評價體系;⑹ 項目設置:以提高制劑某種性能的條形項目為主開展研究,例如:提高藥效、低VOC、控制釋放、防飄移、防淋溶和遷移等。

目前已經取得一些新的技術成果,而低VOC乳油和控制釋放技術成果斐然,引起了人們的關注。

1.4 三代制劑技術相互共融,引領世界農藥制劑科技的發展

第三代農藥制劑技術是第一、第二代制劑技術的延伸和提升。它們相互融合,必將構成適應時代要求的、完整的農藥制劑技術體系。

第一、第二代制劑技術是按劑型分塊布局的,形成的是系統的劑型技術。它的目標為制得優秀的合格品,常稱為塊狀技術項目。目前全球農藥生產、技術、管理、標準等都是以劑型技術為基礎構建的。

第三代農藥制劑技術是要打造性能優越的產品,常為條狀技術項目。在形成的成果中往往含有共性關鍵技術,能拉動相關的其他產品、劑型或其他領域技術的提升(如安全的液體制劑、控釋、防藥物飄移和懸浮制劑技術提升等)。

把一、二、三代制劑技術融合起來開發出一流制劑技術、一流制劑產品,在這方面一些跨國公司、某些國內企業和制劑研發的先行者已經捷足先登,近年來在許多重點領域獲得了引人注目的成績,獲得了一系列關鍵技術和階段性成果,并上市了一批世界一流的制劑產品。

2 第三代制劑技術在若干領域的研發動態、關鍵技術或成果

2.1 綠色乳油配方體系的研究

傳統乳油的溶劑體系和乳化劑匹配體系已不能滿足當前農藥制劑安全、綠色的要求,需要研制出VOC含量低,對環境、生態安全的綠色乳油產品,這是第三代農藥制劑技術最主要的開發目標之一。2005年10月美國加州出臺法規,要求農藥制劑產品中VOC含量低于20%。綠色乳油配方體系已成為世界農藥研究的熱點。

只有通過對新配方體系構架的基礎研究,才能在設置上獲得關鍵的核心技術。

新配方體系的成分以植物源材料和新型綠色溶劑為主,目前有2個系統取得一定的成果。

⑴ 共溶劑系統

通過篩選研究溶劑組合,已開發了一批高安全性能的乳油產品。共溶劑組合具有多種性能,如能改善溶解性能,提高制劑穩定性,使制劑具有低VOC、低刺激、防結晶等特性。

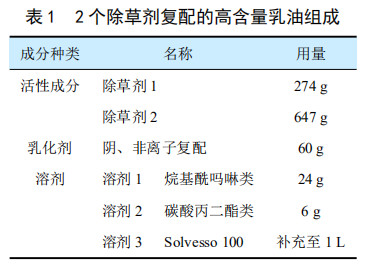

例如2個除草劑復配的高含量乳油(表1),其共溶劑體系抑制了制劑結晶,顯著提高了制劑的穩定性。

⑵ 共溶劑-助劑系統

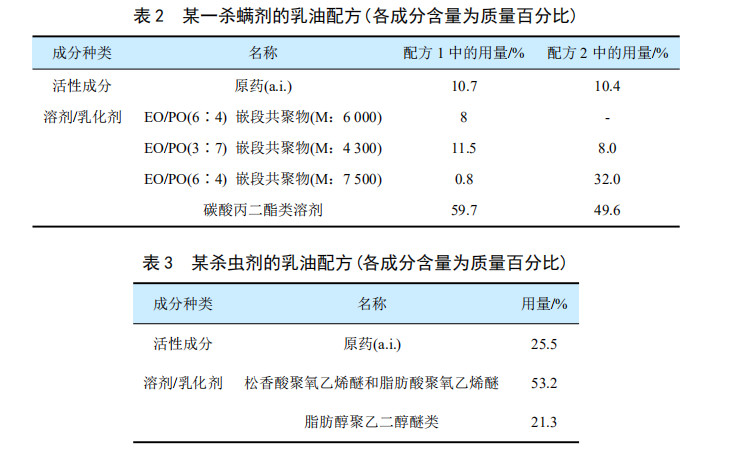

在共溶劑系統的基礎上又篩選了一些表面活性劑,加入體系中作為系統的組分之一。此系統中的表面活性劑充當了3個角色:溶劑、乳化劑和噴施助劑,其顯著增加了乳油的安全性和藥效。例如,某一殺螨劑和某一殺蟲劑的乳油配方(表2、表3)。

2.2 “中國式”飛防用制劑的研究

近幾年在我國熱度高和發展快的農田飛防用小型無人機,與歐美普遍使用的植保飛防器械不同,使用的藥劑也不同。我國小型無人機農田飛防作業在國際上無先例,目前處于無序狀態。

發展小型無人機農田飛防是一項系統工程,需要機械、計算機、植保、氣象、農藥制劑、安全、空管、農藥監管等多個專業密切合作,進行組合創新。

超低容量噴施劑的配套是無人機農田飛防最迫切需要解決的關鍵技術之一。當前試用較多的農藥制劑產品有懸浮劑、微乳劑、可溶液劑、可分散油懸浮劑、油懸浮劑、水分散粒劑等,它們與傳統的UL不同,無FAO標準可套用。將這些劑型制劑改為飛防制劑實質就是把超低容量噴施技術由簡單的油基藥液改為復雜的水基藥液噴施,這就需要針對一系列關鍵技術開展基礎研究和應用研究,主要有:

⑴ 規避高濃度施藥(超出常規100倍或以上)所致風險的研究

規避施用高濃度藥液所致風險可采取的措施有提高制劑分散度,防止施藥不均引發藥害;篩選助劑,避免使用高濃度下具有植物毒性的助劑;規避原乳油、懸乳劑(SE)、懸浮劑(SC)使用高揮發性有機物和這些揮發性有機物的替代,及施藥過程中公共安全問題的研究。

⑵ 規避藥液霧滴飄移所致的風險

分類研究各種水基藥液噴出后的形狀和粒徑的變化及沉降的路徑,建立一系列影響因子與結果的數字化模型。主要影響因子有無人機飛行高度和速度、風向和風速、氣溫和濕度、藥液噴出的起始速度和粒徑以及藥液的表面張力、黏度、比重和揮發性等。

⑶ 研究劑型和配方

研究開發可低稀釋倍數或直接噴施使用的制劑。

⑷ 研發專用和通用的桶混助劑

已研究的專用和通用的桶混助劑有①乳化油系列;②高分子溶液系列:分為天然高分子(如瓜爾膠等)和合成高分子2類;③混合系列;④微囊系列;⑤特種用途的助劑,如發酵所得的生物農藥與化學農藥桶混助劑等。

⑸ 建立標準體系

除超低容量液劑制劑外,應用其他劑型制劑進行飛防,需要建立相應的標準規范和產品標準等,例如對黏度、稀釋穩定性(國外為稀釋20倍的穩定性)、揮發性(霧滴失重率)、霧滴粒徑和閃點等原有技術指標進行修改或增訂。

2.3 控制釋放制劑技術

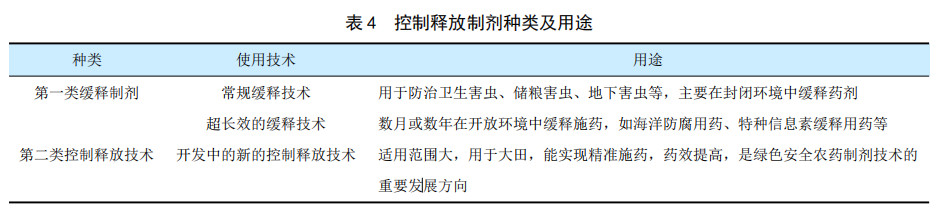

控制釋放制劑分為緩釋制劑和控制釋放制劑2種,可用于不同的用途(表4)。

目前,微囊制劑能夠控制釋放有效成分,是21世紀以來在全球快速發展的制劑。到2018年在我國登記的微囊懸浮劑243個,是2008年(23個)的10倍多。然而,登記后沒有投產的產品多;在銷售的產品中,用于防治地下害蟲的微囊化種衣劑多,進行大田防治的產品極少。

在我國農藥制劑技術領域中,控制釋放技術和超長效緩釋技術與國際水平差距最大。研發和開發一系列關鍵技術是今后我國在農藥制劑方面的重要發展方向。

2.3.1 快速釋放技術

快速釋放是控制釋放的一種,控制釋放技術是的基礎,只有掌握了釋放的快慢節奏才能實現控制釋放,其中最典型的是高含量薄殼微囊包覆技術。其主要技術路線和關鍵技術如下。

⑴ 含量高(500g/L左右),不含溶劑、薄殼微囊懸浮劑工藝(囊材通常占制劑重的1%以下),此制劑施用后見效快,與乳油相當。

其關鍵技術:①冷、熱儲和經時條件下不破囊;②抗結晶析出技術,需通過4個周期以上凍融試驗;③高電解質條件下薄殼微囊包覆技術;④制劑減黏技術。

適用這一技術的有二甲戊靈、氟樂靈、甲草胺、野麥畏、高效氯氟氰菊酯、毒死蜱等低熔點、大田使用的農藥產品。

⑵ 研究開發高含量(75%左右)微囊水分散粒劑的生產工藝,開發出經濟規模的連續化成囊工藝和連續化噴霧造粒工藝。

適用這一技術的有毒死蜱、高效氯氟氰菊酯等大田用藥。

閱讀完整版,請征訂《世界農藥》