抗藥性監測報告:涉及24種重大病蟲草、45個常用農藥品種

責任編輯:李曉丹 來源:全國農技中心 日期:2021-03-03

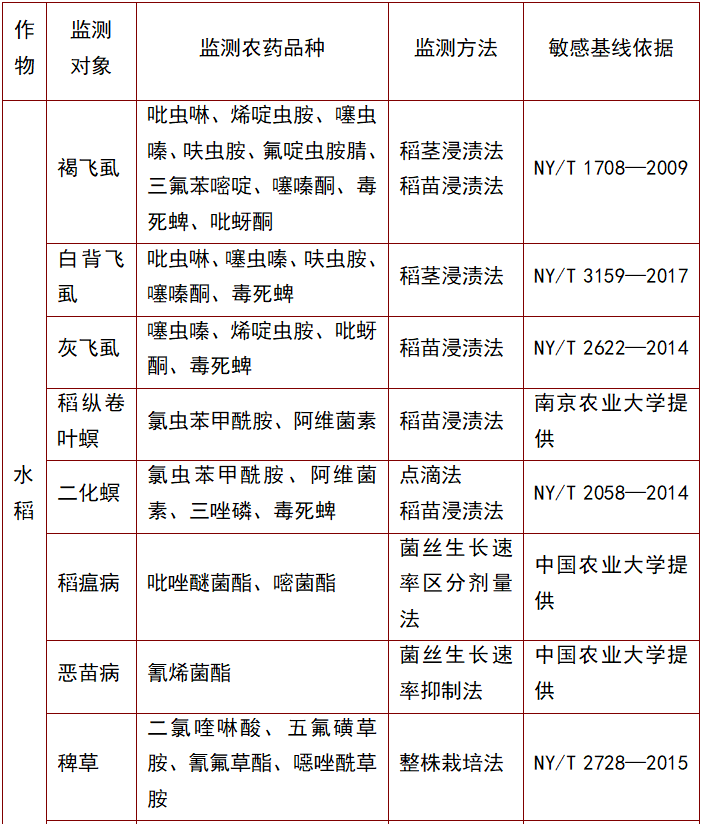

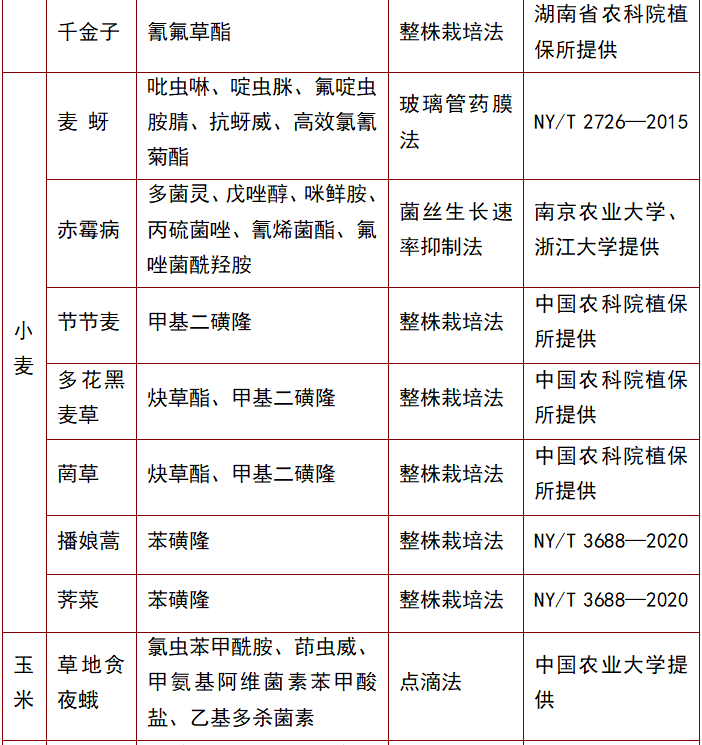

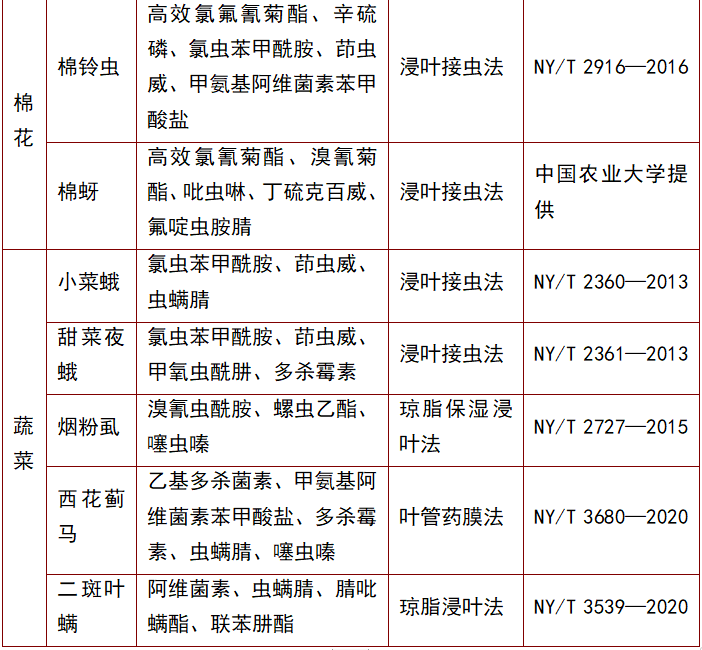

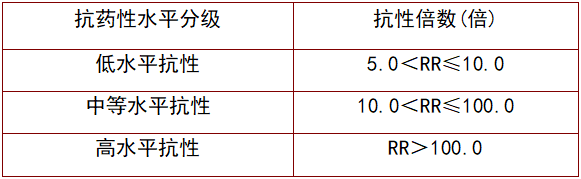

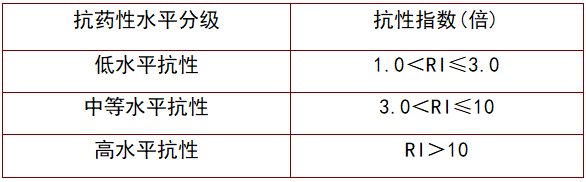

2020年,全國農技中心聯合科研、教學系統有關單位,繼續組織北京、河北、山西等24個省(區、市)的100個抗藥性監測點,分別對稻飛虱、水稻二化螟、麥蚜、小麥赤霉病、煙粉虱、稻(麥)田雜草等24種重大病蟲草的抗藥性進行了監測。本年度系統測定田間常用45個農藥品種(監測對象、涉及農藥品種及抗藥性分級標準分別見表1~表3),有關病蟲草種類及其涉及的農藥品種抗藥性評估結果如下。

表1 全國農業有害生物抗藥性監測對象、農藥品種及監測方法圖片圖片

表2 害蟲抗藥性水平的分級標準

表3 雜草抗藥性水平的分級標準

1 水稻有害生物的抗藥性狀況

1.1 褐飛虱

1.1.1 監測結果

1.1.1.1 對煙堿型乙酰膽堿受體調節劑抗性

目前監測地區褐飛虱種群對第一代新煙堿類藥劑吡蟲啉處于高水平抗性(抗性倍數大于2,500倍),對烯啶蟲胺處于低至中等水平抗性(抗性倍數8.0~62倍),對第二代新煙堿類藥劑噻蟲嗪處于高水平抗性(抗性倍數大于300倍),對第三代新煙堿類藥劑呋蟲胺處于中等至高水平抗性(抗性倍數11~548倍)。對砜亞胺類藥劑氟啶蟲胺腈處于低至中等水平抗性(抗性倍數8.8~35倍),對介離子類藥劑三氟苯嘧啶處于敏感狀態。與2019年監測結果相比,褐飛虱對煙堿型乙酰膽堿受體類藥劑抗性倍數總體變化不大。

1.1.1.2 對昆蟲生長調節劑類藥劑抗性

目前監測地區褐飛虱種群對昆蟲生長調節劑類藥劑噻嗪酮處于高水平抗性(抗性倍數大于500倍)。與2019年監測結果相比,褐飛虱對噻嗪酮抗性倍數總體變化不大。

1.1.1.3 對有機磷類藥劑抗性

目前監測地區褐飛虱種群對有機磷類藥劑毒死蜱處于低至中等水平抗性(抗性倍數8.6~40倍)。與2019年監測結果相比,褐飛虱對毒死蜱抗性倍數總體變化不大。

1.1.1.4 對吡啶甲亞胺類藥劑抗性

目前監測地區褐飛虱種群對吡啶甲亞胺類藥劑吡蚜酮處于中等水平以上抗性(抗性倍數大于40倍)。與2019年監測結果相比,褐飛虱對吡蚜酮抗性倍數有所增加。據有關省植保站反映,由于吡蚜酮被作為防治褐飛虱主打藥劑連續多年使用,使用量已從6克(按有效成分計算)提升到10克(按有效成分計算),田間防治效果已下降到80%左右,應引起水稻主產區各級植保部門的高度重視。

1.1.2 對策建議

根據目前監測結果,褐飛虱種群除對三氟苯嘧啶處于敏感狀態,對烯啶蟲胺、氟啶蟲胺腈、毒死蜱處于低至中等水平抗性外,對其它田間常用藥劑處于中等至高水平抗性。因此在褐飛虱防治過程中,遷出區和遷入區之間,同一地區的上下代之間,應交替、輪換使用不同作用機制、無交互抗性的殺蟲劑,避免連續、單一用藥。鑒于目前褐飛虱對吡蟲啉、噻蟲嗪、噻嗪酮均已產生高水平抗性,建議各稻區停止使用吡蟲啉、噻蟲嗪、噻嗪酮防治褐飛虱;嚴格限制吡蚜酮、呋蟲胺、氟啶蟲胺腈防治褐飛虱的使用次數,每季水稻最好使用1次;交替輪換使用三氟苯嘧啶、烯啶蟲胺等藥劑,延緩其抗藥性繼續發展。

1.2 白背飛虱

1.2.1 監測結果

目前監測地區白背飛虱種群對昆蟲生長調節劑類藥劑噻嗪酮處于中等至高水平抗性(抗性倍數50~184倍),對有機磷類藥劑毒死蜱處于中等水平抗性(抗性倍數16~78倍),對新煙堿類藥劑吡蟲啉、噻蟲嗪、呋蟲胺處于敏感至中等水平抗性(對吡蟲啉抗性倍數1.8~15倍、對噻蟲嗪抗性倍數1.0~10倍、對呋蟲胺抗性倍數1.0~11倍)。與2019年監測結果相比,白背飛虱對以上藥劑抗性倍數總體變化不大。

1.2.2 對策建議

鑒于白背飛虱和褐飛虱通常混合發生,且目前褐飛虱已對噻嗪酮產生高水平抗性,建議各稻區暫停使用噻嗪酮防治白背飛虱,延緩抗藥性繼續發展。考慮到新煙堿類藥劑對白背飛虱的毒力依然很高,當田間稻飛虱種群以白背飛虱為主時,可使用噻蟲嗪、呋蟲胺、氟啶蟲胺腈、三氟苯嘧啶等藥劑防治白背飛虱。

1.3 灰飛虱

1.3.1 監測結果

目前監測地區灰飛虱種群對新煙堿類藥劑噻蟲嗪、烯啶蟲胺,以及吡啶甲亞胺類藥劑吡蚜酮等藥劑處于敏感狀態;對有機磷類藥劑毒死蜱處于中等水平抗性(抗性倍數20~29倍)。與2019年監測結果相比,灰飛虱對以上藥劑抗性倍數總體變化不大。

1.3.2 對策建議

在灰飛虱產生抗藥性地區,嚴格限制毒死蜱使用次數,輪換使用烯啶蟲胺、吡蚜酮等不同作用機理藥劑防治灰飛虱;在水稻生長后期,當灰飛虱與褐飛虱混合發生時,不宜使用噻蟲嗪進行防治。

1.4 稻縱卷葉螟

1.4.1 監測結果

1.4.1.1 對雙酰胺類藥劑抗性

目前監測地區稻縱卷葉螟種群對雙酰胺類藥劑氯蟲苯甲酰胺處于敏感至低水平抗性(抗性倍數1.6~7.8倍)。與2019年監測結果相比,稻縱卷葉螟對氯蟲苯甲酰胺抗性倍數總體變化不大。

1.4.1.2 對大環內酯類藥劑抗性

目前監測地區稻縱卷葉螟種群對大環內酯

類藥劑阿維菌素處于敏感至低水平抗性(抗性倍數2.5~10.0倍)。與2019年監測結果相比,稻縱卷葉螟對阿維菌素抗性倍數總體變化不大。

1.4.2 對策建議

在稻縱卷葉螟防治過程中,遷出區和遷入區之間,同一地區的上下代之間,應交替、輪換使用氯蟲苯甲酰胺、甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽、多殺霉素等不同作用機制、無交互抗性的殺蟲劑,避免連續、單一用藥。

1.5 二化螟

1.5.1 監測結果

1.5.1.1 對雙酰胺類藥劑抗性

浙江東部沿海地區、安徽沿江地區、江西環鄱陽湖地區、湖南中南部地區二化螟種群對雙酰胺類藥劑氯蟲苯甲酰胺處于高水平抗性(抗性倍數312~2,060倍);湖北省部分稻區二化螟種群對氯蟲苯甲酰胺處于中等水平抗性(抗性倍數11~28倍);江蘇、四川省二化螟種群對氯蟲苯甲酰胺處于敏感狀態。與2019年監測結果相比,安徽、湖北省部分稻區二化螟種群對氯蟲苯甲酰胺抗性倍數增加3~10倍。

1.5.1.2 對大環內酯類藥劑抗性

浙江東部沿海地區、江西環鄱陽湖地區、湖南中南部地區二化螟種群對大環內酯類藥劑阿維菌素處于中等至高水平抗性(抗性倍數20~143倍);江蘇、安徽、湖北、四川等省二化螟種群對阿維菌素處于敏感至低水平抗性(抗性倍數1.0~7.4倍)。與2019年監測結果相比,江西、湖南省二化螟種群對阿維菌素抗性倍數增加3~10倍。

1.5.1.3 對有機磷類藥劑抗性

浙江、江西、湖南省大部分稻區二化螟種群對有機磷類藥劑三唑磷、毒死蜱處于中等至高水平抗性(對三唑磷抗性倍數31~153倍,對毒死蜱抗性倍數12~45倍);安徽、湖北、四川省二化螟種群對三唑磷、毒死蜱處于敏感至低水平抗性(對三唑磷抗性倍數1.5~6.6倍,對毒死蜱抗性倍數2.1~5.6倍)。與2019年監測結果相比,二化螟對有機磷類藥劑抗性倍數總體變化不大。

1.5.2 對策建議

二化螟對殺蟲劑抗性具有明顯的地域性,其中浙江、安徽、江西、湖南等省大部分稻區二化螟種群對氯蟲苯甲酰胺處于高水平抗性,對阿維菌素、三唑磷處于中等至高水平抗性,對毒死蜱處于中等水平抗性。因此二化螟抗性治理要采取分區治理措施,在高水平抗性地區停止使用氯蟲苯甲酰胺、阿維菌素、三唑磷,在中等水平抗性以下地區繼續限制氯蟲苯甲酰胺、阿維菌素、三唑磷、毒死蜱等藥劑使用次數,輪換使用乙基多殺菌素、雙酰肼類藥劑,避免二化螟連續多個世代接觸同一作用機理的藥劑。同時,為應對二化螟抗藥性問題,在采取低茬收割、深水滅蛹、性誘控殺等非化學防控措施的基礎上,改變施藥方式,采用秧苗藥劑處理技術來早期防控二化螟,減少大田期施藥次數和農藥使用量。

1.6 稻瘟病

1.6.1 監測結果

從遼寧、浙江、安徽等5省的8個縣市采集的水稻病樣上隨機分離純化共獲得203株稻瘟病菌菌株。經抗藥性檢測,從來自遼寧、浙江省的菌株中發現5株菌株對吡唑醚菌酯產生抗性,7株菌株對嘧菌酯產生抗性,抗性頻率均小于4%。

1.6.2 對策建議

稻瘟病菌已對甲氧基丙烯酸酯類藥劑產生零星的抗性,建議生產中使用甲氧基丙烯酸酯類藥劑防治水稻稻瘟病時,注意與稻瘟靈、三環唑、咪鮮胺等其它不同作用機理的殺菌劑交替、輪換使用,延緩抗藥性發展。

1.7 水稻惡苗病

1.7.1 監測結果

從遼寧、黑龍江、安徽等5省的6個縣市采集的水稻病樣上隨機分離純化共得到273株水稻惡苗病菌菌株。經抗藥性檢測,發現177株惡苗病菌對氰烯菌酯產生抗性,其中黑龍江、江蘇、安徽省抗性菌株占比最高,抗性頻率都大于50%,且檢測到高抗菌株;遼寧、浙江省也發現有較高頻率的抗性菌株存在,抗性頻率為33.3%~39.8%。結果表明,抗氰烯菌酯的水稻惡苗病菌在我國處于發展和蔓延態勢,特別是黑龍江、安徽省的部分稻區惡苗病菌種群已對氰烯菌酯產生了高水平抗性。

1.7.2 對策建議

在氰烯菌酯抗性嚴重的地區停止使用氰烯菌酯及其復配藥劑;在其它地區,注意氰烯菌酯與戊唑醇、咪鮮胺等三唑類、琥珀酸脫氫酶抑制劑類或咯菌腈等其它不同作用機理的殺菌劑混配或輪換使用,延緩抗藥性發展。此外,需注意從無病地區引種,盡量避免種子帶菌。

1.8稻田雜草

1.8.1 稗草監測結果

1.8.1.1 對二氯喹啉酸抗性

從遼寧、江蘇、湖南等9省的40個縣市稻田中采集得到230個稗草種群,經抗藥性檢測,對二氯喹啉酸抗性頻率為85.7%,其中104個種群抗性指數大于10倍,占監測總種群45.2%;江西、黑龍江、安徽省高水平抗性比例都超過50%,其中江西高水平抗性比例最高,為65.5%。與2019年監測結果相比,稗草對二氯喹啉酸抗性指數總體變化不大。

1.8.1.2 對五氟磺草胺抗性

從遼寧、江蘇、湖南等9省的40個縣市稻田中采集得到231個稗草種群,經抗藥性檢測,對五氟磺草胺抗性頻率為77.9%,其中91個種群抗性指數大于10倍,占監測總種群39.4%;黑龍江、安徽、江西省高水平抗性比例都超過50%,其中黑龍江省高水平抗性比例

最高,為55.6%。與2019年監測結果相比,稗草對五氟磺草胺抗性指數總體變化不大。

1.8.1.3 對氰氟草酯抗性

從遼寧、江蘇、湖南等9省的40個縣市稻田中采集得到235個稗草種群,經抗藥性檢測,對氰氟草酯抗性頻率為51.9%,其中27個種群抗性指數大于10倍,占監測總種群11.5%;黑龍江、遼寧、浙江、安徽、江西省高水平抗性比例都超過10%,其中黑龍江省高水平抗性比例最高,為24.4%。與2019年監測結果相比,稗草對氰氟草酯抗性指數總體變化不大。

1.8.1.4 對噁唑酰草胺抗性

從遼寧、江蘇、湖南等6省的24個縣市稻田中采集得到97個稗草種群,經抗藥性檢測,對噁唑酰草胺抗性頻率為42.3%,其中3個種群抗性指數大于10倍,占監測總種群3.1%;從黑龍江、吉林省稗草種群樣本中檢測到高水平抗性種群,抗性比例分別為4.9%、9.1%。與2019年監測結果相比,稗草對噁唑酰草胺抗性指數總體變化不大。

1.8.2 千金子監測結果

從吉林、江蘇、湖南等7省的23個縣市稻田中采集得到100個千金子種群,經抗藥性檢測,對氰氟草酯抗性頻率為34.0%,其中7個種群抗性指數大于10倍,占監測總種群7.0%;從吉林、浙江、安徽省千金子種群樣本中檢測到高水平抗性種群。與2019年監測結果相比,稗草對氰氟草酯抗性指數總體變化不大。

1.8.3 對策建議

稻田雜草防控要立足治早治小、封殺結合的防控策略,突出土壤封閉處理技術應用,減輕后期莖葉處理防控壓力。加強稻田雜草抗藥性監測,根據抗藥性監測結果輪換使用不同作用機理除草劑。鑒于黑龍江、安徽、江西省大部分稻區稗草種群對五氟磺草胺、二氯喹啉酸抗性頻率較高,建議在高水平抗性地區停止使用五氟磺草胺、二氯喹啉酸;加強氰氟草酯科學使用指導,推薦稗草2~3葉期用藥,杜絕晚用藥的錯誤習慣,一季水稻只使用1次,嚴格按標簽推薦劑量使用,延緩抗藥性發展。

2 小麥有害生物的抗藥性狀況

2.1 麥蚜

2.1.1 監測結果

目前監測地區荻草谷網蚜種群對吡蟲啉處于低至高水平抗性(抗性倍數6.5~166倍),其中安徽宿州和山東滕州種群處于高水平抗性,抗性倍數大于166倍;對氟啶蟲胺腈處于敏感至中等水平抗性(抗性倍數1.9~40倍),其中安徽合肥、安徽宿州、江蘇揚州、湖北襄陽和山東滕州種群處于中等水平抗性(抗性倍數13~40倍);對擬除蟲菊酯類高效氯氰菊酯處于敏感至低水平抗性(抗性倍數2.0~5.6倍);對抗蚜威、啶蟲脒處于敏感狀態。與2019年監測結果相比,荻草谷網蚜對吡蟲啉抗性倍數增加3~8倍。

目前監測地區禾谷縊管蚜種群對氟啶蟲胺腈處于敏感至中等水平抗性(抗性倍數為2.0~11倍),其中陜西咸陽、安徽合肥和北京房山種群處于低水平抗性(抗性倍數6.1~9.1倍),河南駐馬店種群處于中等水平抗性,抗性倍數為11倍;對新煙堿類吡蟲啉、啶蟲脒,氨基甲酸酯類抗蚜威、擬除蟲菊酯類高效氯氰菊酯等藥劑均處于敏感狀態。與2019年監測結果相比,禾谷縊管蚜對以上藥劑抗性倍數總體變化不大。

2.1.2 對策建議

在麥蚜產生抗藥性地區,嚴格限制吡蟲啉、氟啶蟲胺腈使用次數,輪換使用抗蚜威、高效氯氰菊酯等不同作用機理藥劑防治麥蚜,延緩抗藥性發展。

2.2 小麥赤霉病

2.2.1 監測結果

2.2.1.1 對多菌靈抗性

從江蘇、安徽、河南、山東省的58個縣市采集的稻樁或小麥病穗上隨機分離純化共得到5,160株小麥赤霉病菌菌株,經抗藥性檢測,對多菌靈抗性菌株1,468株,其中江蘇省抗性菌株占比最高,抗性頻率分別為44.1%;安徽、河南、山東省菌株抗性頻率為5.1%~13.3%。

2.2.1.2 對三唑類藥劑抗性

從江蘇、安徽、河南、山東省的58個縣市采集的稻樁或小麥病穗上隨機分離純化共得到5,160株小麥赤霉病菌菌株,經抗藥性檢測,對戊唑醇抗性菌株108株,安徽、河南省檢測到有抗性菌株,抗性頻率分別為0.4%、12.3%;沒有檢測到對咪鮮胺、丙硫菌唑產生抗性的菌株。

2.2.1.3 對氰烯菌酯和氟唑菌酰羥胺抗性

從江蘇、安徽、河南、山東省的58個縣市采集的稻樁或小麥病穗上隨機分離純化共得到5,160株小麥赤霉病菌菌株,經抗藥性檢測,沒有檢測到對氰烯菌酯、氟唑菌酰羥胺產生抗性的菌株。

2.2.2 對策建議

根據抗藥性檢測結果,建議在多菌靈抗性嚴重的地區(抗性頻率大于10%)停止使用多菌靈及其復配藥劑,提倡輪換使用氰烯菌酯、氟唑菌酰羥胺、戊唑醇等不同作用機理藥劑,嚴格限制每類藥劑的使用次數。在使用三唑類殺菌劑防治小麥赤霉病時,要按照產品農藥登記的要求,保證足夠的有效成分使用量(戊唑醇每畝有效成分使用量不低于8克),延緩抗藥性發展,減輕毒素污染。

2.3 麥田雜草

2.3.1 節節麥監測結果

從河南、山東、陜西省的15個縣市麥田中共采集得到60個節節麥種群,經抗藥性檢測,對甲基二磺隆抗性頻率為66.7%,其中有1個河南博愛種群

抗性指數大于10倍,占監測總種群1.7%。與2019年監測結果相比,節節麥對甲基二磺隆抗性指數總體變化不大。

2.3.2 多花黑麥草監測結果

從河南、山東、陜西省的9個縣市麥田中共采集得到39個多花黑麥草種群,經抗藥性檢測,對炔草酯抗性頻率為84.6%,其中22個種群抗性指數大于10倍,占監測總種群56.4%,河南省高水平抗性頻率最高,達到85.2%;對甲基二磺隆抗性頻率為76.9%,其中18個種群抗性指數大于10倍,占監測總種群46.2%,河南省高水平抗性頻率最高,達到63.0%。與2019年監測結果相比,多花黑麥草對炔草酯、甲基二磺隆抗性指數總體變化不大。

2.3.3 菵草監測結果

從江蘇、安徽、湖北省的7個縣市麥田中共采集得到44個菵草種群,經抗藥性檢測,對炔草酯抗性頻率為84.1%,其中29個種群抗性指數大于10倍,占監測總種群65.9%,江蘇、安徽高水平抗性頻率都超過50%;對甲基二磺隆抗性頻率為93.2%,有6個種群抗性指數大于10倍,主要集中在江蘇省。與2019年監測結果相比,菵草對炔草酯抗性指數總體變化不大,對甲基二磺隆抗性指數增加2~4倍。

2.3.4 播娘蒿監測結果

從河北、山西、陜西等5省的18個縣市麥田中共采集得到75個播娘蒿種群,經抗藥性檢測,對苯磺隆抗性頻率為96.1%,其中55個種群抗性指數大于10倍,占監測總種群73.3%,河北、河南、山東、陜西高水平抗性頻率都超過50%。與2019年監測結果相比,播娘蒿對苯磺隆抗性指數總體變化不大。

2.3.5 薺菜監測結果

從河南、山東、陜西等4省的9個縣市麥田中共采集得到49個薺菜種群,經抗藥性檢測,對苯磺隆抗性頻率為74.5%,其中25個種群抗性指數大于10倍,占監測總種群51.0%,河南、安徽、陜西高水平抗性頻率都超過50%。與2019年監測結果相比,薺菜對苯磺隆抗性指數總體變化不大。

2.3.6 對策建議

麥田雜草防控要立足麥草秋防、封殺結合,減輕春季莖葉處理防控壓力。鑒于部分麥區菵草、多花黑麥草對炔草酯、甲基二磺隆抗性頻率較高,播娘蒿、薺菜對苯磺隆抗性范圍擴大,建議在高水平抗性地區停止使用苯磺隆、炔草酯、甲基二磺隆,輪換使用其它不同作用機理藥劑;中低水平抗性地區在采用多策略綜合防控技術的基礎上,可將上述藥劑與其它不同作用機理的除草劑進行混配,減少除草劑的選擇壓力,延緩抗藥性發展。

3 玉米害蟲的抗藥性狀況

3.1 草地貪夜蛾

3.1.1 監測結果

因目前我國草地貪夜蛾對殺蟲劑敏感性基線還不完善,從室內抗藥性檢測結果看,草地貪夜蛾種群對雙酰胺類藥劑氯蟲苯甲酰胺、四氯蟲酰胺,大環內酯類藥劑甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽、乙基多殺菌素,噁二嗪類藥劑茚蟲威敏感性差異較小。與2019年監測結果相比,草地貪夜蛾對以上藥劑致死中量(LD50值)總體變化不大。

3.1.2 對策建議

在草地貪夜蛾發生早期、密度低的地區,優先使用微生物農藥和性誘劑等綠色防控措施,在高發期再使用化學農藥。在草地貪夜蛾周年繁殖區、遷飛過渡區、重點防范區實施區域統一的空間輪換用藥策略,不同區域之間要加強防控用藥信息溝通,實行不同作用機理的藥劑在不同區域之間、不同防治階段之間輪換使用,延緩抗藥性發展。

4 棉花害蟲的抗藥性狀況

4.1 棉鈴蟲

4.1.1 監測結果

4.1.1.1 對擬除蟲菊酯類藥劑抗性

華北棉區棉鈴蟲種群對擬除蟲菊酯類藥劑高效氯氟氰菊酯處于高水平抗性(抗性倍數113~342倍),長江流域棉區棉鈴蟲種群處于低至中等水平抗性(抗性倍數8.9~16倍)。與2019年監測結果相比,棉鈴蟲對高效氯氟氰菊酯抗性倍數總體變化不大。

4.1.1.2 對有機磷類藥劑抗性

華北棉區棉鈴蟲種群對有機磷類藥劑辛硫磷處于中等水平抗性(抗性倍數29~68倍),長江流域棉區棉鈴蟲種群處于敏感至低水平抗性(抗性倍數3.2~5.1倍)。與2019年監測結果相比,棉鈴蟲對辛硫磷抗性倍數總體變化不大。

4.1.1.3 對大環內酯類藥劑抗性

華北棉區、長江流域棉區棉鈴蟲種群對大環內酯類藥劑甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽處于敏感狀態(抗性倍數1.0~4.8倍)。與2019年監測結果相比,棉鈴蟲對甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽抗性倍數總體變化不大。

4.1.1.4 對氯蟲苯甲酰胺和茚蟲威抗性

華北棉區棉鈴蟲種群對雙酰胺類藥劑氯蟲苯甲酰胺處于低至中等水平抗性(抗性倍數5.5~72倍),對茚蟲威處于低至中等水平抗性(抗性倍數8.1~56倍)。與2019年監測結果相比,棉鈴蟲對氯蟲苯甲酰胺、茚蟲威抗性倍數總體變化不大。

4.1.2 對策建議

根據抗藥性監測結果,應重點在華北棉區開展棉鈴蟲抗藥性治理,在高水平抗性地區停止使用擬除蟲菊酯類藥劑,限制有機磷類、雙酰胺類、大環內酯類等藥劑使用次數(每季棉花生長期使用1次),交替輪換使用多殺霉素、茚蟲威等不同作用機理藥劑,延緩抗藥性發展。

4.2 棉蚜

4.2.1 監測

結果

目前監測地區棉蚜種群對擬除蟲菊酯類高效氯氰菊酯、溴氰菊酯,新煙堿類吡蟲啉,氨基甲酸酯類丁硫克百威等藥劑均處于高水平抗性(對高效氯氰菊酯抗性倍數大于10,000倍、對溴氰菊酯抗性倍數大于4,545倍、對吡蟲啉抗性倍數200~14,000倍、對丁硫克百威抗性倍數174~1,400倍);對氟啶蟲胺腈處于低至中等水平抗性(抗性倍數8.6~45倍)。與2019年監測結果相比,棉蚜對以上藥劑抗性倍數總體變化不大。

4.2.2 對策建議

鑒于棉蚜已成為抗藥性嚴重和難以治理的害蟲之一,在農業生產中采用綜合抗性管理措施的基礎上,科學使用殺蟲劑防治棉蚜,停止使用高效氯氰菊酯、溴氰菊酯、丁硫克百威、吡蟲啉等藥劑,輪換使用雙丙環蟲酯等不同作用機理藥劑或藥劑組合防治棉蚜,延緩抗藥性發展。

5 蔬菜害蟲的抗藥性狀況

5.1 小菜蛾

5.1.1 監測結果

目前監測華北、長三角蔬菜產區小菜蛾種群對雙酰胺類藥劑氯蟲苯甲酰胺處于敏感至低水平抗性(抗性倍數2.4~5.7倍),對茚蟲威處于中等水平抗性(抗性倍數11~56倍),對溴蟲腈處于低至中等水平抗性(抗性倍數6.7~18倍)。與2019年監測結果相比,小菜蛾對以上藥劑抗性倍數總體變化不大。

5.1.2 對策建議

小菜蛾作為抗藥性最嚴重的蔬菜害蟲之一,對使用的各類殺蟲劑都曾產生不同程度的抗藥性,對其防控要采用抗性綜合管理措施。根據預測預報結果,強調在低齡幼蟲期施藥防治,停止使用阿維菌素、高效氯氰菊酯,嚴格控制氯蟲苯甲酰胺、蟲螨腈、茚蟲威、乙基多殺菌素等藥劑在小菜蛾防治中的使用次數,每季蔬菜使用次數不超過1次,注意交替、輪換使用不同作用機理的藥劑或藥劑組合防治小菜蛾,延緩抗藥性發展。

5.2 甜菜夜蛾

5.2.1 監測結果

目前監測地區甜菜夜蛾種群對雙酰胺類藥劑氯蟲苯甲酰胺處于高水平抗性(抗性倍數大于600倍),其中廣東白云種群抗性倍數最高,達到4,185倍;對茚蟲威處于中等至高水平抗性(抗性倍數70~220倍),上海崇明、湖北黃陂、廣東白云種群都處于高水平抗性(抗性倍數為105~220倍);對昆蟲生長調節劑類藥劑甲氧蟲酰肼處于低至中等水平抗性(抗性倍數7.2~59倍);對多殺霉素處于敏感至低水平抗性(抗性倍數4.1~6.8倍)。與2019年監測結果相比,甜菜夜蛾對氯蟲苯甲酰胺、茚蟲威抗性倍數都增加2~4倍。

5.2.2 對策建議

甜菜夜蛾作為抗藥性嚴重的蔬菜害蟲之一,對其防控要采用抗性綜合管理措施。根據預測預報結果,強調在低齡幼蟲期施藥防治,暫停使用氯蟲苯甲酰胺、茚蟲威,嚴格控制甲氧蟲酰肼、多殺霉素類等藥劑在甜菜夜蛾防治中的使用次數,每季蔬菜使用次數不超過1次,注意交替、輪換使用不同作用機理藥劑或藥劑組合防治甜菜夜蛾,延緩抗藥性發展。

5.3 煙粉虱

5.3.1 監測結果

目前監測地區煙粉虱若蟲對溴氰蟲酰胺、螺蟲乙酯處于中等至高水平抗性(對溴氰蟲酰胺抗性倍數17~768倍、對螺蟲乙酯82~1,651倍),其中湖北武漢、湖南長沙種群抗性倍數都處于高水平抗性,抗性倍數大于200倍;煙粉虱成蟲對噻蟲嗪處于低至中等水平抗性(抗性倍數5.4~12倍)。與2019年監測結果相比,煙粉虱對以上藥劑抗性倍數總體變化不大。

5.3.2 對策建議

鑒于湖北、湖南蔬菜產區煙粉虱種群抗藥性較高,注意交替、輪換使用氟吡呋喃酮、氟啶蟲胺腈、烯啶蟲胺、呋蟲胺等不同作用機理藥劑或藥劑組合防治煙粉虱,延緩抗藥性發展。

5.4 西花薊馬

5.4.1 監測結果

目前監測地區西花薊馬種群對乙基多殺菌素、甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽產生高水平抗性(對乙基多殺菌素抗性倍數195~10,095倍,對甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽抗性倍數331~1,384倍);對多殺霉素、蟲螨腈處于中等至高水平抗性(對多殺霉素抗性倍數34~2,552倍,對蟲螨腈抗性倍數24~295倍),對噻蟲嗪處于低至中等水平抗性(抗性倍數5.5~37倍)。與2019年監測結果相比,西花薊馬對以上藥劑抗性倍數總體變化不大。

5.4.2 對策建議

在西花薊馬對殺蟲劑高水平抗性地區,應暫停使用乙基多殺菌素、甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽,注意交替、輪換使用蟲螨腈、噻蟲嗪等不同作用機理藥劑或藥劑組合防治西花薊馬,延緩抗藥性發展。

5.5 二斑葉螨

5.5.1 監測結果

目前監測地區二斑葉螨種群對阿維菌素處于高水平抗性(抗性倍數304~1,051倍);對蟲螨腈處于中等至高水平抗性(抗性倍數36~113倍),其中銀川種群處于高水平抗性,抗性倍數為113倍;對腈吡螨酯處于中等水平抗性(抗性倍數23~57倍),對聯苯肼酯處于敏感狀態。與2019年監測結果相比,二斑葉螨對以上藥劑抗性倍數總體變化不大。

5.5.2 對策建議

二斑葉螨用藥防控策略中,應暫停使用阿維菌素,注意交替、輪換使用蟲螨腈、聯苯肼酯、腈吡螨酯、乙螨唑等不同作用機理藥劑或藥劑組合防治二斑葉螨,延緩抗藥性發展。